歙韵流芳 非遗传薪

2025-7-10 编辑 尹伊群 杨曾妍

同寻徽墨古韵制作-共筑非遗传承之路

在国家大力倡导传承与弘扬中华优秀传统文化的时代背景下,“三下乡” 活动成为了连接城市与乡村、知识与实践、传承与创新的重要桥梁。此次我们奔赴黄山歙县,聚焦徽墨这一璀璨的非遗明珠,与项德胜老师携手,共同开启了一段意义非凡的徽墨非遗传承之旅。活动中,皖江工学院机械工程学院三下乡团队有幸走近国家级非物质文化遗产(徽墨制作技艺)代表性传承人项德胜老师,在他的带领下,触摸徽墨的千年脉络,亲历非遗传承的温度与力量。

与传承人——项德胜老师深入交流

非

遗

徽

墨

刚到歙县,我们便听闻了项德胜老师的赫赫声名。他作为徽墨制作技艺国家级非遗代表性传承人,宛如一座灯塔,引领着徽墨传承的航向。其家族三代与墨结缘,项老师自 16 岁起,便投身于徽墨制作领域,从老胡开文墨厂的一名普通学徒做起,一路深耕,完整继承了 “炼烟、和料、制墨、晾墨、描金” 等古法工序,对徽墨制作的每一个环节都了如指掌,有着极为深刻且独到的见解。

项德胜老师的非遗课堂,从徽墨的历史源头讲起。他指着工作室墙上的老照片,缓缓道来:“唐代奚超父子南迁歙州,以松烟制墨,开创了徽墨的传奇。这片土地的松涛与清泉,滋养了千年制墨史。” 简单几句话,便将徽墨与歙县的深厚羁绊勾勒清晰。

深入工坊,探秘制作工序

“看百遍不如做一遍”,这是项德胜老师常说的话。活动中,参与者们分组体验了徽墨制作的核心工序,在 “手忙脚乱” 中体会非遗传承的不易

捶打墨坯:

“要捶到‘绵密如脂’,至少得捶打千下。” 项德胜老师在一旁指导,“这不仅是力气活,更是耐心活 —— 就像传承,急不得。”,他拿起巨大的木杵,开始用力捣杵和料,每一下都充满力量感,汗水很快浸湿了他的衣衫。我们也纷纷上前,在项老师的指导下尝试捣杵,可没几下,便累得气喘吁吁,这才深刻体会到制墨人的艰辛与不易。

雕刻墨模:

用简单的刻刀在木质墨模上刻字,看似简单的 “歙” 字,却总有人刻得歪歪扭扭。“墨模是墨的‘脸面’,一刀错了,整块墨就废了。” 老师的话让大家明白,非遗的精致,藏在每一个细节里。

集体制墨:

众人合力将墨坯压入 “松鹤延年” 主题的墨模,脱模的瞬间,当带着墨香的墨锭完整呈现时,欢呼声此起彼伏。“这就是传承的意义 —— 我们一起,让老手艺‘活’过来了。” 项德胜老师的笑容里,满是欣慰。

传

承

时

刻

在创新与坚守中探寻非遗的 “未来之路”

项德胜老师与皖江工的实践队员们展开了一场关于非遗传承的深度对话。当被问及 “传统与创新如何平衡” 时,他拿出两件作品:一件是复刻的明代 “程君房集锦墨”,纹样古朴,墨香醇厚;另一件是融入现代审美的 “徽州山水” 文创墨,可作为书签、摆件使用。

“传承不是守旧,是守住‘根’,再长出‘新枝’。” 他解释道,“我们复原了数百种失传古墨,但也开发了年轻人喜欢的文创 —— 让徽墨从书画案头走进日常生活,才能让更多人爱上它。”

他还分享了自己培养传承人的故事:“我收徒不看天赋,看耐心。有个年轻徒弟,光练‘和料’就练了三年,现在能独立复刻清代‘胡开文’墨了。” 如今,他的 50 余名弟子中,既有坚守古法的老匠人,也有懂设计、会直播的年轻人,老中青梯队让非遗传承有了 “接力棒”。

炼烟的奥秘:

项德胜老师展示了古法桐油炼烟的微型装置 —— 幽暗的房间里,桐油在特制灯盏中燃烧,青烟袅袅上升,凝结在冰冷的瓷板上,形成细腻如尘的油烟。“好墨的烟,要‘黑如漆、细如雾’,这一步,火候差一点都不行。” 他边收集烟炱边解释,指尖沾着的墨烟,是时光沉淀的底色。

和料的讲究:

在青石案上,他将烟炱与牛皮胶、麝香、珍珠粉按秘传比例混合,反复捶打揉捏。“胶是墨的‘筋骨’,药材是‘气血’,比例错了,墨要么易裂,要么滞笔。” 他手中的墨团逐渐变得温润有光泽,仿佛有了生命。

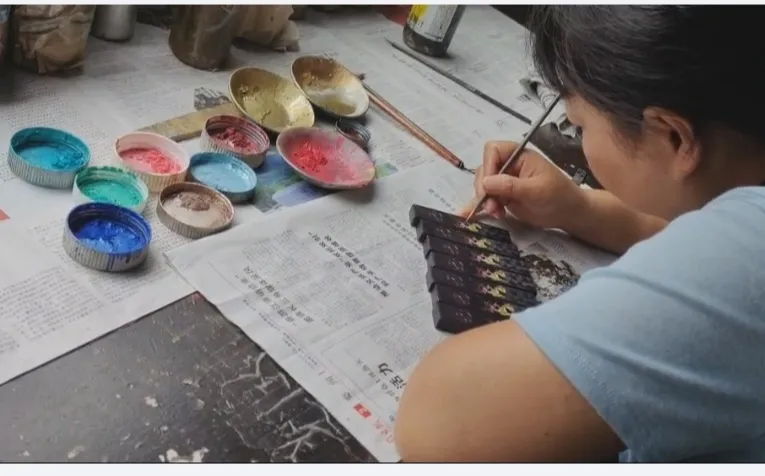

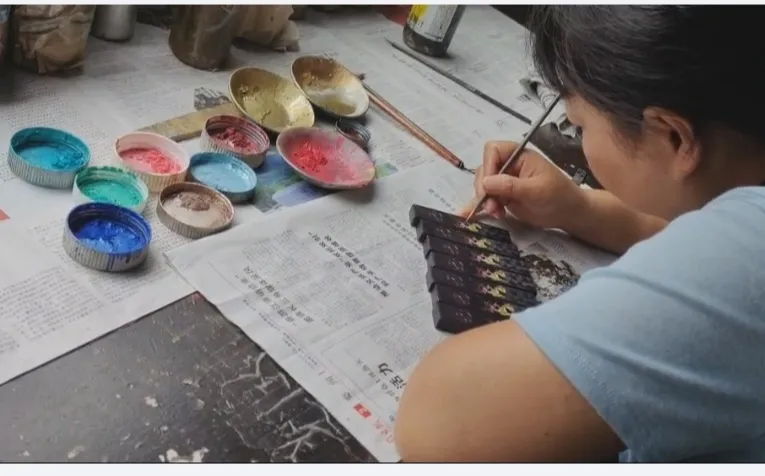

描金的韵味:

最后,描金人拿起细如发丝的毛笔,蘸着金粉在成型的墨锭上勾勒 “云纹” 图案。“徽墨不仅是文房工具,更是艺术品。这一笔金,要顺着墨的纹理走,才能让墨‘活’起来。” 阳光下,金粉与墨色交相辉映,尽显非遗的雅致。

活动的意义:让非遗在 “下乡” 中扎根土壤

歙县,这座浸润在徽文化千年底蕴中的古城,街巷间弥漫着悠悠墨香,每一块砖石都仿佛在诉说着徽墨的传奇故事。我们踏入这片土地,怀揣着对徽墨文化的无限向往与敬畏。

活动的意义

这场 “三下乡” 活动,不仅是一次文化体验,更是非遗传承的 “落地实践”:

对当地村民而言,家门口的非遗课堂让他们重新认识了 “身边的宝贝”—— 不少村民表示,“原来徽墨这么讲究,以后要带孩子多学”;

对青年参与者来说,项德胜老师的坚守让人动容,有大学生当场表示想加入非遗保护志愿者队伍,用新媒体传播徽墨文化;

对非遗本身而言,“三下乡” 搭建了一座桥梁,让藏在深巷里的技艺走出工作室,在与大众的互动中获得新的生命力

结语

在实践结束之际,我们与项德胜老师约定,将利用所学知识,通过多种渠道宣传徽墨文化,为徽墨传承贡献自己的力量。未来,我们也希望能够持续关注徽墨的发展,积极参与到徽墨传承创新的实践中,与众多非遗传承人携手共进,让徽墨这颗非遗明珠在新时代绽放出更加耀眼的光芒,让中华民族优秀传统文化在传承中发展,在发展中传承。

- 上一条马鞍山文化的传统学习2025-09-08 19:48:10

- 下一条返回列表2025-09-08 19:48:10

歙韵流芳 非遗传薪

2025-7-10 编辑 尹伊群 杨曾妍

同寻徽墨古韵制作-共筑非遗传承之路

在国家大力倡导传承与弘扬中华优秀传统文化的时代背景下,“三下乡” 活动成为了连接城市与乡村、知识与实践、传承与创新的重要桥梁。此次我们奔赴黄山歙县,聚焦徽墨这一璀璨的非遗明珠,与项德胜老师携手,共同开启了一段意义非凡的徽墨非遗传承之旅。活动中,皖江工学院机械工程学院三下乡团队有幸走近国家级非物质文化遗产(徽墨制作技艺)代表性传承人项德胜老师,在他的带领下,触摸徽墨的千年脉络,亲历非遗传承的温度与力量。

与传承人——项德胜老师深入交流

非

遗

徽

墨

刚到歙县,我们便听闻了项德胜老师的赫赫声名。他作为徽墨制作技艺国家级非遗代表性传承人,宛如一座灯塔,引领着徽墨传承的航向。其家族三代与墨结缘,项老师自 16 岁起,便投身于徽墨制作领域,从老胡开文墨厂的一名普通学徒做起,一路深耕,完整继承了 “炼烟、和料、制墨、晾墨、描金” 等古法工序,对徽墨制作的每一个环节都了如指掌,有着极为深刻且独到的见解。

项德胜老师的非遗课堂,从徽墨的历史源头讲起。他指着工作室墙上的老照片,缓缓道来:“唐代奚超父子南迁歙州,以松烟制墨,开创了徽墨的传奇。这片土地的松涛与清泉,滋养了千年制墨史。” 简单几句话,便将徽墨与歙县的深厚羁绊勾勒清晰。

深入工坊,探秘制作工序

“看百遍不如做一遍”,这是项德胜老师常说的话。活动中,参与者们分组体验了徽墨制作的核心工序,在 “手忙脚乱” 中体会非遗传承的不易

捶打墨坯:

“要捶到‘绵密如脂’,至少得捶打千下。” 项德胜老师在一旁指导,“这不仅是力气活,更是耐心活 —— 就像传承,急不得。”,他拿起巨大的木杵,开始用力捣杵和料,每一下都充满力量感,汗水很快浸湿了他的衣衫。我们也纷纷上前,在项老师的指导下尝试捣杵,可没几下,便累得气喘吁吁,这才深刻体会到制墨人的艰辛与不易。

雕刻墨模:

用简单的刻刀在木质墨模上刻字,看似简单的 “歙” 字,却总有人刻得歪歪扭扭。“墨模是墨的‘脸面’,一刀错了,整块墨就废了。” 老师的话让大家明白,非遗的精致,藏在每一个细节里。

集体制墨:

众人合力将墨坯压入 “松鹤延年” 主题的墨模,脱模的瞬间,当带着墨香的墨锭完整呈现时,欢呼声此起彼伏。“这就是传承的意义 —— 我们一起,让老手艺‘活’过来了。” 项德胜老师的笑容里,满是欣慰。

传

承

时

刻

在创新与坚守中探寻非遗的 “未来之路”

项德胜老师与皖江工的实践队员们展开了一场关于非遗传承的深度对话。当被问及 “传统与创新如何平衡” 时,他拿出两件作品:一件是复刻的明代 “程君房集锦墨”,纹样古朴,墨香醇厚;另一件是融入现代审美的 “徽州山水” 文创墨,可作为书签、摆件使用。

“传承不是守旧,是守住‘根’,再长出‘新枝’。” 他解释道,“我们复原了数百种失传古墨,但也开发了年轻人喜欢的文创 —— 让徽墨从书画案头走进日常生活,才能让更多人爱上它。”

他还分享了自己培养传承人的故事:“我收徒不看天赋,看耐心。有个年轻徒弟,光练‘和料’就练了三年,现在能独立复刻清代‘胡开文’墨了。” 如今,他的 50 余名弟子中,既有坚守古法的老匠人,也有懂设计、会直播的年轻人,老中青梯队让非遗传承有了 “接力棒”。

炼烟的奥秘:

项德胜老师展示了古法桐油炼烟的微型装置 —— 幽暗的房间里,桐油在特制灯盏中燃烧,青烟袅袅上升,凝结在冰冷的瓷板上,形成细腻如尘的油烟。“好墨的烟,要‘黑如漆、细如雾’,这一步,火候差一点都不行。” 他边收集烟炱边解释,指尖沾着的墨烟,是时光沉淀的底色。

和料的讲究:

在青石案上,他将烟炱与牛皮胶、麝香、珍珠粉按秘传比例混合,反复捶打揉捏。“胶是墨的‘筋骨’,药材是‘气血’,比例错了,墨要么易裂,要么滞笔。” 他手中的墨团逐渐变得温润有光泽,仿佛有了生命。

描金的韵味:

最后,描金人拿起细如发丝的毛笔,蘸着金粉在成型的墨锭上勾勒 “云纹” 图案。“徽墨不仅是文房工具,更是艺术品。这一笔金,要顺着墨的纹理走,才能让墨‘活’起来。” 阳光下,金粉与墨色交相辉映,尽显非遗的雅致。

活动的意义:让非遗在 “下乡” 中扎根土壤

歙县,这座浸润在徽文化千年底蕴中的古城,街巷间弥漫着悠悠墨香,每一块砖石都仿佛在诉说着徽墨的传奇故事。我们踏入这片土地,怀揣着对徽墨文化的无限向往与敬畏。

活动的意义

这场 “三下乡” 活动,不仅是一次文化体验,更是非遗传承的 “落地实践”:

对当地村民而言,家门口的非遗课堂让他们重新认识了 “身边的宝贝”—— 不少村民表示,“原来徽墨这么讲究,以后要带孩子多学”;

对青年参与者来说,项德胜老师的坚守让人动容,有大学生当场表示想加入非遗保护志愿者队伍,用新媒体传播徽墨文化;

对非遗本身而言,“三下乡” 搭建了一座桥梁,让藏在深巷里的技艺走出工作室,在与大众的互动中获得新的生命力

结语

在实践结束之际,我们与项德胜老师约定,将利用所学知识,通过多种渠道宣传徽墨文化,为徽墨传承贡献自己的力量。未来,我们也希望能够持续关注徽墨的发展,积极参与到徽墨传承创新的实践中,与众多非遗传承人携手共进,让徽墨这颗非遗明珠在新时代绽放出更加耀眼的光芒,让中华民族优秀传统文化在传承中发展,在发展中传承。

- 上一条马鞍山文化的传统学习2025-09-08 19:48:10

- 下一条返回列表2025-09-08 19:48:10